はじめに

藤基神社は、「大切な人や日々の暮らしを守る御神徳」で知られる神社です。

御祭神・内藤信成公は、徳川家康公の異母弟であり、その身を生涯にわたり守り抜いた忠義の武将でした。

信成公の生きざまは「守りの神」として祀られ、城を守り、人を守る御神徳として今も篤く崇敬されています。

その御加護は、家庭の安泰、子どもの健やかな成長、人生の節目の平穏など、私たちの日常を支えるさまざまな場面に及びます。

大切なものを守りたいと願うすべての人に寄り添い、力を授けてくださる神さまです。

ここでは、藤基神社が「守りの神」と呼ばれる理由を、3つの視点からご紹介します。

藤基神社が“守りの神”と呼ばれる

3つの理由

1. 御祭神・内藤信成公 ― 忠義を尽くした武将

徳川家康公を命がけで守り抜いた忠義の武将。

その忠義と勇気が「人を守る御神徳」となっています。

三方ヶ原の戦いでは、追撃する武田軍を防ぎ、家康公を浜松城へ無事に退却させました。

関ヶ原の戦いでは大切な城を託され、「戦うことも、守ることも功は同じ」と家康公から信頼を受けています。

大きな戦の際には常に守りの要として配置され、駿府城や長浜城といった重要拠点を託されたことからも、その信頼の厚さがうかがえます。

信成公は「主君を命がけで守り抜いた忠義の象徴」であり、その御神徳は「人や家族、大切なものを守る力」として今も崇敬を集めています。

命をかけて大切なものを守り抜いた信成公の姿が、今も「人を守る御神徳」となっています。

出典:楊洲周延「三方ヶ原合戦之図」(藤基神社所蔵)

2. 創建の由緒 ― 「守りたい」という祈りから

藤基神社は「一族を守りたい」という強い願いから生まれました。

享保2年(1717年)、江戸の内藤家邸内に家祖・信成公を祀る霊廟として創建されたのが始まりです。

のちに、内藤家が村上藩主となった際、御分霊を現在の村上城内に遷座しました。

創建の由緒そのものが「守ること」への強い願いに基づいており、藤基神社は「家庭や子どもを守る神」として信仰されてきました。

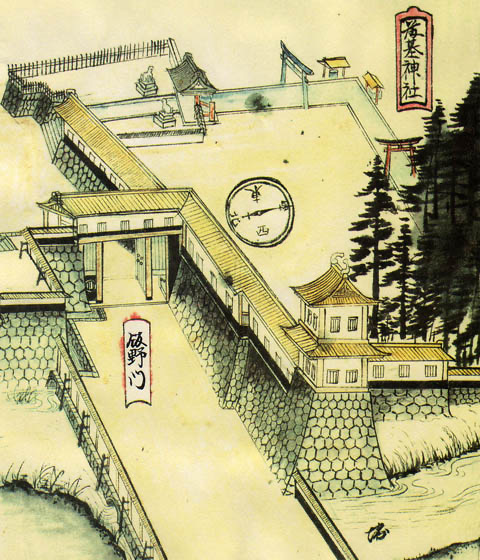

3. 村上城跡と鬼門封じ ― 城と人々を守る社

藤基神社は、城主居館の「鬼門(北東の方角)」を封じる位置に祀られました。

鬼門は古くから不吉とされ、そこを神社で護ることによって、城と人々を災いから守る役割を担ったのです。

境内裏手には村上市で唯一残る土塁もあり、平成5年には境内全域が国指定史跡「村上城跡」に指定されています。

藤基神社は、まさに「城を守り、人を守る」社なのです。

出典:「村上城城門絵図」 村上郷土物産研究会(村上市郷土資料館所蔵)

結びに

藤基神社が「守りの神」と呼ばれるのは、

主君を命がけで守った御祭神・内藤信成公

「守りたい」という祈りから始まった創建の由緒

城を守る鬼門封じの社殿

この三つの理由に基づいています。

そして、文化財としての社殿や境内の佇まいもまた、藤基神社の魅力をより深めています。歴史と祈りが折り重なるこの場所には、時代を超えて人々が寄せてきた「大切なものを守りたい」という願いが息づいています。

藤基神社は、家庭の安泰や子どもの健やかな成長、人生の節目の平穏を祈る方々に、今も変わらず寄り添い、御加護を授けてくださる神さまです。守りの力をいただきながら、これからも多くの方にとって心の拠り所となってまいります。

ご参拝の折には、ぜひ“守りの神”の御神徳をお受けください。

ご参拝をお待ちしています

藤基神社は、「守りの神」に祈りを捧げられる特別な場所です。

どうぞお参りいただき、その御加護をお受けください。

藤基神社では

「おもてなしの心で、笑顔になれるきれいな神社」

を理念とし、皆さまをお迎えしています。