新潟県北部の城下町村上。

村上の方言で鮭のことを「イヨボヤ」といいますが、実は「イヨ」も「ボヤ」も魚という意味。つまり鮭を「魚のなかの魚」と呼ぶぐらい村上には鮭文化が根付いています。

しかし、かつて鮭が全く獲れなくなった時代がありました。

村上の鮭を守ってきた様々な人物。

村上の鮭文化を知るうえで欠かせない、その物語をご紹介します。

鮭の不漁と世界初の発見

― 青砥 武平治 ―

江戸時代、村上藩の財源でもあった鮭は毎年の乱獲によって壊滅的な不漁に見舞われました。

人々は「なぜ鮭が消えたのか」すら分からず、手立てもない時代。

そんな時、村上藩の武士 青砥 武平治 は、

鮭の生まれた川に戻る習性「母川回帰性」を世界で初めて発見します。

「鮭を獲らずに守れば、いつかまたこの川に戻ってくるはずだ。」

彼は鮭を保護し、川で産卵させることで漁を回復させる構想を抱きます。

青砥武平治 銅像

(イヨボヤ会館内 鮭公園に建立)

「種川」の考案

武平治は、一本だった三面川を本流と支流に分け、

本流では漁を続け、支流では鮭を保護・産卵させるという画期的な仕組みを考案します。

これは、漁師の生活と鮭の保護を両立させる画期的なアイデアでありました。

しかし、当時は自然保護や養殖という概念のない時代。

ただでさえ漁獲量が減っているなか、鮭を獲るなという武平治の先進的な考えは民衆には広まらず、藩の目を盗んで漁をするものが絶えず、ついには争いにまで発展します。

武平治は江戸幕府へ鮭保護の重要性を何度も訴え、ようやく幕府を動かし、その正当性を認められたのでした。

画:『三面川鮭魚養殖場之図』(村上城跡保存育英会 蔵)

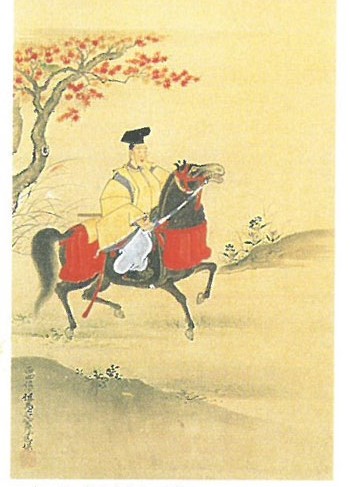

名君・内藤 信敦 公による種川の完成

第6代村上藩主・内藤信敦公は学を好み、公平清廉にして名君として知られた人物。幕府でのお役目でお裁きを下す際には信敦公の番になってから訴え出るものもいたと伝わります。

1794年(寛政6年) 信敦公は下級藩士にすぎなかった武平治の建議を信じ、三面川を3流路に分ける大規模な河川改修を実施します。

8年の歳月を経て、ようやく武平治が思い描いた、世界初の“鮭の自然ふ化増殖”—「種川の制」—が完成します。この制度は後に北海道の石狩川にも導入され、人工ふ化技術が普及するまでの約100年間、日本の鮭増殖の礎となりました。

これにより減少していた鮭は次第に増え、藩へ納める運上金は1000両を超す年もありました。

産業を振興し、藩財政を富ませた信敦公は、

次に藩校・克従館での教育に力を入れ、産業と教育による好循環で村上を発展させました。

画:「内藤信敦公肖像画」

(村上市郷土資料館蔵)

鮭の収益で優秀な人材「鮭の子」を育成

明治維新ののちも、村上の人々は鮭を守り育てる精神を受け継ぎました。

明治15年、旧藩士たちは「村上鮭産育養所」を設立し、鮭の増殖に取り組みながら、その収益を教育や慈善活動に活かしました。

とくに教育への思いは強く、

子どもたちが「鮭のように大きく成長し、やがて郷土に還ること」を願い、奨学金を給付。

この奨学生たちは「鮭の子」と呼ばれ、秩父宮・高松宮両殿下の教育係を務めた三好愛吉、本初の工学博士 近藤虎五郎、法務大臣 稲葉修など、多くの優れた人材を輩出しました。

また、雅子皇后陛下の祖父・小和田毅夫氏も「鮭の子」として学資を受け、のちに県立高校の校長を務めています。

小和田家は村上藩士の家系で、村上を離れた後も本籍を村上に残しており、皇太子妃としてご入内の際の戸籍手続きもここ村上市で行われました。

さらに、当時の皇太子妃雅子殿下のご懐妊が宮内庁により発表された5月15日は、奇しくも村上藩士族の氏神である藤基神社の例大祭の日。

この巡り合わせにも、村上と皇室との深いご縁を感じることができます。

画:『岩船郡村上三面川鮭漁之図』(村上城跡保存育英会 蔵)

そして現在へ

青砥武平治と内藤信敦公は、村上の鮭の歴史を語るうえで欠かせない偉人です。

二人のたゆまぬ努力があったからこそ、村上では鮭が豊かに遡上し、現在では名産として全国に知られるようになりました。

信敦公は当社・藤基神社の御祭神としていまも郷土の安寧を見守り、神社の境内には青砥武平治の功績を讃えた「種川の碑」が当時の精神を伝えています。

この伝統を大切にする思いから、村上では毎年10月中旬の鮭漁解禁に合わせ、「鮭魂祭(けいこんさい)」を行い、鮭への感謝が捧げられています。

その後、下級藩士であった青砥武平治は、その功績を認められ、七十石取りの家臣という異例の出世を果たしました。

現在では銅像となり、三面川の河口を静かに見つめ、鮭が大海から無事に帰ってくるのを見守り続けています。

参考文献(あいうえお順)

・鮭の歴史日本に誇る「種川の制」(村上地区まちづくり協議会伝統文化部会)

・種川を支えた人たち(本間哲郎)

・村上郷土史(村上本町教育会)

・村上市史近世編(村上市)